Vivimos rodeados de personas que juran defender la verdad: en un mitin, un candidato se apropia de una fecha histórica y la convierte en mito fundacional de su movimiento. En otro escenario, alguien jura que “antes de tal gobierno” todo era orden y prosperidad. En televisión, un político recita cifras que ningún estadístico reconocería, pero dichas con tanta seguridad que parecen irrefutables. En redes sociales, miles de personas comparten esas versiones como si fueran boletines oficiales, aunque cambien de un día para otro. Y no es una novedad: a comienzos de siglo, George W. Bush y Tony Blair insistieron en que Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva listas para usarse. Informes llenos de condicionales se presentaron como certezas necesarias para “evitar una tragedia histórica”. Tras la invasión, las propias misiones de inspección concluyeron que esas armas no existían. El relato se vino abajo, pero tarde, cuando ya había cumplido su función política.

No se trata solo de mentiras descaradas sino de algo más sutil y eficaz: la reinterpretación sin pudor de hechos históricos, doblados y estirados hasta que se adaptan al traje del emperador de turno. Lo que fue un golpe de Estado se rebautiza como “restauración del orden”. Lo que fueron recortes brutales aparece como “reformas responsables”. Lo que fue una crisis fabricada se presenta como “inevitable realidad histórica”. En teoría, la historia debería ser ese lugar incómodo pero común donde tratamos de entender qué pasó. En la práctica, se ha convertido en un buffet libre del que los políticos toman solo lo que les conviene y luego lo sirven como si fuera la única versión posible.

La verdad en políticaPara seguir, conviene aclarar de qué hablamos cuando hablamos de “verdad” en política. En la conversación pública se mezclan al menos tres planos. El primero es el de los hechos verificables: cosas que, con algún esfuerzo, se pueden comprobar. Cuántas personas votaron, qué día se firmó un tratado, qué ley se aprobó, qué expresó alguien en un discurso grabado. No son perfectos ni están libres de discusión, pero pertenecen a un mundo donde todavía es posible preguntar “¿pasó o no pasó?”.

El segundo plano es el de las interpretaciones. Los mismos hechos pueden contarse desde marcos muy distintos: la guerra de Irak, por ejemplo, fue presentada como lucha por la democracia, guerra contra el terror, defensa de la credibilidad occidental o simple aventura imperial, según quién hablara. El debate ahí no es si hubo una invasión, sino cómo nombrarla. Y el tercer plano es el de los relatos identitarios, donde la historia deja de ser un objeto de estudio y se convierte en un espejo: no se trata tanto de qué ocurrió, sino de quiénes somos “nosotros”, quiénes son “ellos” y quién tiene derecho a sentirse héroe, víctima o salvador. En este nivel, los hechos son útiles mientras refuercen la épica; cuando estorban, se recortan. El viejo escándalo Irán–Contra lo ilustra bien: durante meses, Ronald Reagan aseguró que su gobierno no cambiaba armas por rehenes, hasta que documentos y testimonios demostraron lo contrario y lo obligaron a esa escena extraña en la que admite que su corazón querría creer una cosa, pero la evidencia dice otra.

La política democrática, al menos en su versión ideal, debería funcionar así: compartimos un mínimo de hechos y discutimos las interpretaciones. Eso ya es bastante difícil. Pero en la era de la posverdad se ha dado un paso adicional: se discute también el piso de los hechos. Ya no es solo “no estoy de acuerdo con tu lectura”, sino “eso nunca pasó” o “los datos que no me favorecen son falsos por definición”. Si ni siquiera podemos acordar qué ocurrió, todo se vuelve negociable: la existencia de violaciones de derechos humanos, la gravedad de una crisis climática, la validez de unos resultados electorales. La verdad deja de ser un terreno común y se convierte en un botín que se disputa a gritos.

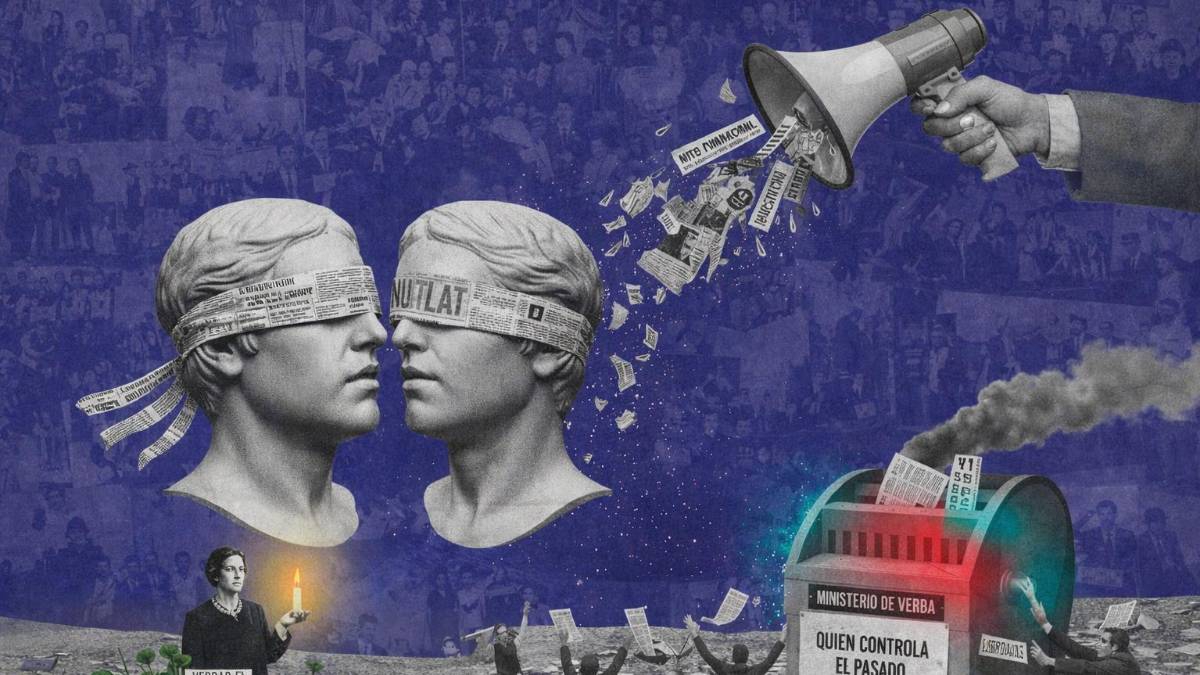

“Quien controla el pasado controla el futuro. Quien controla el presente controla el pasado.” George Orwell evidenció que la lucha por el poder pasa por el control del lenguaje y de la memoria. En 1984, el Ministerio de la Verdad no se dedica a buscar la verdad, sino a reescribirla continuamente. Su trabajo consiste en corregir periódicos viejos, borrar nombres, modificar cifras, de modo que el pasado siempre encaje con la narrativa del presente.

En Looking Back at the Spanish War, Orwell dice: “Estoy dispuesto a creer que la historia es, en su mayor parte, inexacta y tendenciosa, pero lo peculiar de nuestra época es el abandono de la idea de que la historia pueda escribirse con veracidad”. La oración incomoda porque no idealiza el pasado: reconoce que la historia siempre ha tenido sesgos, intereses y puntos ciegos. Lo inquietante no es que haya versiones parciales, sino que renunciemos a la idea misma de que valga la pena intentar contar lo que pasó con un mínimo de honestidad.

Ese abandono se nota cuando los gobiernos cambian los nombres de las cosas como quien cambia etiquetas: la censura se rebautiza “regulación de contenidos”, la propaganda se vende como “información oficial”, las manipulaciones estadísticas se presentan como “nuevo modelo metodológico”, como si la realidad fuera un menú personalizado.

En La muerte de la verdad, Michiko Kakutani describe un mundo en el que los hechos se han vuelto molestos. No desaparecen, pero estorban. Son un bulto incómodo en medio del espectáculo político. Si encajan con lo que queremos creer, se usan como decoración; si no, se desechan sumariamente o se acusa a quien los presenta de pertenecer a alguna conjura global de “enemigos del pueblo”. En muchas campañas se repite la misma coreografía: primero se cuestiona cualquier fuente que no favorezca al candidato o al gobierno; luego se instalan afirmaciones dudosas a fuerza de repetición. No importa que sean falsas; basta con que circulen lo suficiente para que suenen familiares. La familiaridad suele disfrazarse de verdad. Ya lo decía Kahneman: “Una forma fiable de hacer que la gente crea en falsedades es la repetición frecuente, porque la familiaridad no se distingue fácilmente de la verdad. Las instituciones autoritarias y los profesionales del marketing siempre han sabido este hecho.”

El paso siguiente es presentar el relativismo como una forma de libertad. Si toda verdad es “relativa”, entonces cualquier barbaridad puede defenderse como “mi versión de los hechos”. La posverdad no es simplemente mentir más: es erosionar las condiciones que nos permiten distinguir entre verdad y mentira. Es convencer a la gente de que informarse no sirve, porque al final “todo el mundo manipula”. Nos lo advertió Hannah Arendt: “el sujeto ideal para un gobierno totalitario no es el nazi convencido ni el comunista convencido, sino el individuo para quien la distinción entre hechos y ficción, y entre lo verdadero y lo falso han dejado de existir”.Esta páctica se ha vuelto escencial en el uso político de la historia. Cada campaña, cada gobierno, cada movimiento arma su propio parque temático del pasado. Se seleccionan unos pocos eventos, se exageran, se simplifican, se limpian, se colorean y se presentan como una gran narrativa moral apta para consumo masivo.

A veces el revisionismo es descarado, como cuando Berlusconi aseguró que Mussolini “nunca mató a nadie” y que se limitaba a mandar opositores “de vacaciones” dentro de Italia. De un plumazo, el fascismo se volvía casi una excentricidad mediterránea. La respuesta no vino de un relato alternativo igual de ligero, sino de algo mucho más prosaico: archivos, cifras de guerra, testimonios de víctimas, investigaciones históricas que recordaron invasiones, leyes raciales y deportaciones.

Frente a este panorama, es tentador pensar que todo se arreglaría con más datos, más verificiones de hechos. La política no se juega en el terreno de lo fáctico, sino en el de las emociones. La posverdad funciona porque ofrece algo que los hechos a veces desprecian: narrativa. Un relato, por falso que sea, cumple varias funciones al mismo tiempo. Explica por qué mi vida es como es. Me dice quién tiene la culpa. Me asigna un papel —víctima, héroe, vengador, resistente— dentro de una historia más grande que yo. Y, de paso, me promete un final reparador: justicia, revancha, redención.

Frente a eso, la verdad parece antipática. Los datos tienden a decirnos que las causas de un problema son múltiples, que las responsabilidades están repartidas, que las soluciones son lentas, parciales y frustrantes. No hay un villano único, no hay un héroe puro, no hay una escena final donde todo se arregla de un golpe. En una campaña, ¿quién suena más convincente: la persona que admite que “esto es complejo, hay muchas variables, necesitamos tiempo y acuerdos” o la que asegura que “la historia demuestra que siempre nos traicionan, pero esta vez yo vengo a poner orden de una vez por todas”? La verdad factual, pierde no porque sea débil, sino porque es poco sexy. Obliga a matizar, a aceptar que el propio bando también se equivoca, a convivir con la duda. Y eso vende muy mal.

Ante todo esto, el dramatismo es tentador: la verdad ha muerto, todo es relato, nada importa. Ese fatalismo es funcional a la misma lógica que criticamos. Si nada es verificable, si todo es manipulación, si no hay diferencia entre un informe serio y un hilo conspirativo, entonces ¿para qué esforzarse?

Quiza sea más útil pensar que la verdad no ha muerto, pero está en cuidados intensivos. Sobrevive en sitios poco glamorosos: hemerotecas, archivos, informes científicos, bases de datos abiertas. Sobrevive en científicos que se empeñan en investigar y mostrar evidencias, en periodistas que siguen contrastando fuentes, en historiadores que se pelean por un pie de página, en ciudadanos que aún sienten cierta incomodidad cuando un político dice algo que simplemente no cuadra.

Defender la verdad no significa exigir pureza absoluta ni volver a una ingenuidad imposible. Es algo más modesto y más difícil a la vez: reconocer el derecho a los matices, desconfiar de quien siempre tiene una historia perfectamente ordenada donde su bando nunca se equivoca, cuidar el lenguaje para no aceptar eufemismos que blanquean la violencia ni etiquetas que deshumanizan al otro, valorar las instituciones que registran y verifican; no porque sean infalibles, sino porque sin ellas quedamos a merced del relato mejor financiado. Debemos aceptar la incomodidad de los hechos incluso cuando desmontan mitos que nos gustan o contradicen lo que siempre hemos creído.

No se trata de inventar un pasado idílico en el que todos respetaban la verdad, este nunca existió. Se trata de recuperar algo que Orwell intuía: la idea de que vale la pena intentar contar la historia con veracidad, aunque sepamos que nunca será perfecta. Quizás el gesto más subversivo hoy no sea gritar “yo tengo la verdad”, sino hacer algo mucho más humilde y más raro: decir “esto es lo que muestran los hechos hasta donde sabemos, así los interpreto yo, y estoy dispuesto a corregirme si aparece mejor evidencia”.

No da tantos votos como un buen mito. No produce tantos clics como una teoría de conspiración. No es tan emocionante como una épica polarizante. Pero es la única forma de que la política no se convierta en una guerra de ficciones donde gana quien miente con más estilo. Y, siendo sinceros, ese estilo sobra. Lo que hace falta —aunque suene anticuado— es un poco más de verdad.